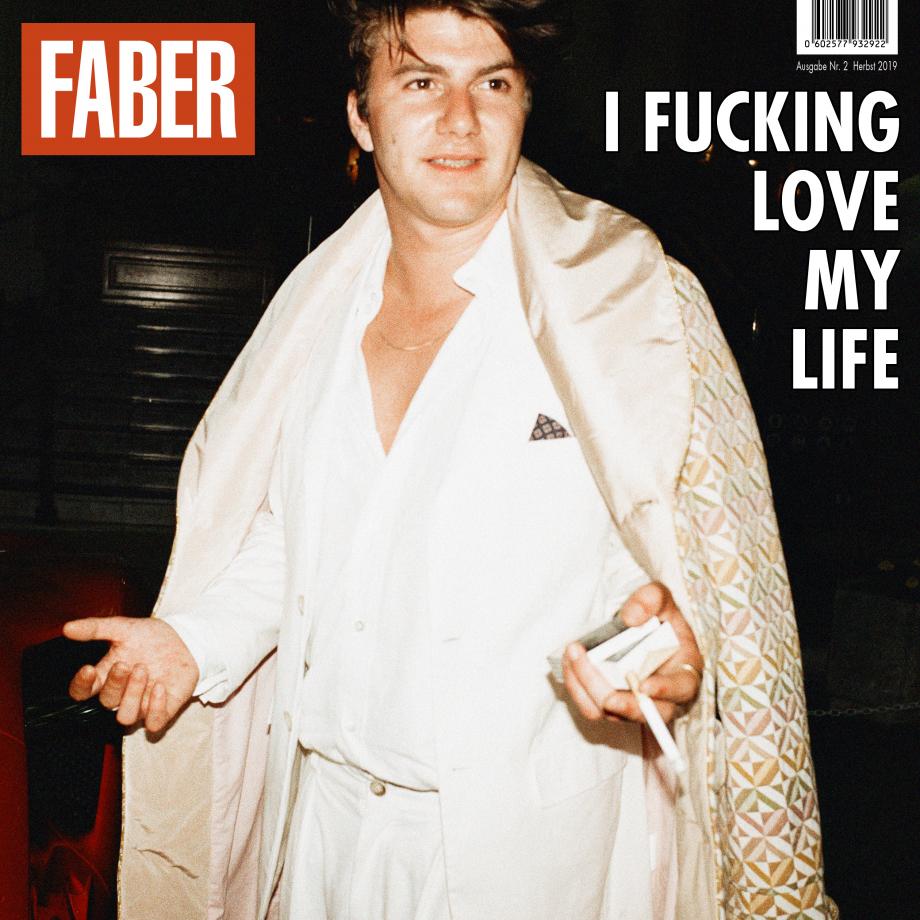

Ein Liebesbrief an Fabers "I Fucking Love My Life"

05.11.2019 | Paul Dieler

Mit dieser gesunden „Fuck-you“-Einstellung haut der Spross einer italienisch-schweizerischen Musikerfamilie mal eben ein Album raus, das ganz ohne Zweifel zum interessantesten und besten gehört, was es zur Zeit in deutschsprachiger Musik zu finden gibt. Wer zwei Jahre nach dem großartigen Debüt „Sei ein Faber im Wind“ den jungen Schweizer immer noch mit dem First-World-Befindlichkeits-Pop von AnnenMayKantereit vergleicht, hat absolut nichts an dessen Oeuvre verstanden. Faber hat die Schnauze voll – und zeigt das auch.

Der 26-Jährige tritt diesmal sogar auf stattlichen 14 vollen Titeln sein wohlgepflegtes Image breit; dieses Bild eines ungehobelten, desillusionierten Lebemanns voller Straßenweisheit, der raucht, säuft und jede Menge Sex hat. Ist so eine Selbstwahrnehmung nicht reichlich vermessen? Muss da nicht zwangsläufig die Authentizität auf der Strecke bleiben? Und wenn schon. Die Antwort könnte kaum egaler sein. Ob sich Max Frisch seine Romanfiguren nur ausgedacht hat, interessiert schließlich auch niemanden. Faber füllt seine Rolle ohnehin mit einer solchen Selbstsicherheit aus und stolziert darin herum wie in seiner eigenen Haut. Trotzdem lässt sich über die Angemessenheit einiger Marketing-Moves trefflich streiten. So änderte Faber nachträglich das Ende des Refrains der ersten Single „Das Boot ist voll“, die den rechtspopulistischen Umgang mit der Flüchtlingssituation aufs Korn nimmt. Aus einer reichlich derben Vergewaltigungsfantasie wurde eine immer noch derbe, aber etwas entschärftere Version (angeblich gegen des Willen des Managements).

Zwar mögen die sarkastischen Brüche in Zeilen wie „Seit ich dich kenne, weiß ich was heiß heißt“ oft nur schwer erkennbar sein. Manch einer mag gar in seiner ganzen Musik eine gewisse Rückwärtsgewandtheit sehen; trotz Fabers zahlreicher gegenteiliger Aussagen einen chauvinistischen Backlash in der scheinbar korrekten, feministischen Gesellschaft vermuten. Doch Faber ist Realist. Was bringt die tollste Correctness, wenn die Realität oft genug ganz anders aussieht, und zwar so, wie sie in seinen Texten zu Tage tritt? Das muss man nicht schön finden, aber man muss sich damit beschäftigen.

Stellenweise nimmt diese allgegenwärtige, testosterongeschwängerte Attitüde zwar fast bizarre Züge an („Vivaldi“), ist jedoch meist nur notwendige Grundeinstellung, um die zutiefst leidenschaftlich erzählten Liebesgeschichten richtig begreifen zu können. Wem das gelingt, dem fährt jeder Ruf nach der geliebten „Ivana“ auf dem Zweiteiler „Sag mir wie du heißt“ durch Mark und Bein. Allein die gesellschaftskritischen Passagen wirken leider oft allzu belehrend („Top“, „Das Boot ist voll“). Eine positive Ausnahme bietet „Generation YouPorn“, das ein erschreckendes und schonungsloses Bild von der Unselbstständigkeit und der wachsenden Fixierung auf materialistische Werte innerhalb der Generation von heute 16-bis-29-Jährigen zeichnet. Auf „Ihr habt meinen Segen“ klingen sogar klare Bezüge aus der goldenen Ära der deutschsprachigen Singer-Songwriter à la Stephan Sulke an. Auf dieses schamlose Zurschaustellen der musikalischen Einflüsse hätten wohl die meisten Sänger verzichtet. Das wäre hier aber sehr schade gewesen.

Das wohlig-warme Bett für die geschundene Stimme des Herrn Pollina breitet einmal mehr ein fast nur analoger Instrumenten-Kanon aus Gitarre, Bläsern, Klavier und Streichern aus. Für die Kompositionen zwischen Polka, Chanson und Akustikballaden ist die Goran Koč y Vokalist Orkestar Band verantwortlich; bestehend aus vier virtuosen Vollblutmusikern, die musikalisch den osteuropäischen Assoziationen des Bandnamens in nichts nachstehen und jedes musikalische Klischee bis zur Persiflage hingebungsvoll auskosten. Mal ekstatisch-melancholisch wie eine slovakische Kneipenkapelle, mal leichtfüßig tapsend wie auf Samtpfoten, schwingen in den im besten Sinne klassischen Melodien und Rhythmen immer ein Hauch vergangener Zeiten mit, ohne jemals nostalgisch oder altbacken zu klingen. Namentlich hervorgehoben werden müssen mindestens Tilmann Ostendarp, der Schlagzeug und Posaune spielt – nicht selten gleichzeitig (!) – und Pianist Goran Koč; alle tragen immer wieder kleine Schnörkel, Soli und Spielereien bei. Das ist Musik.

Faber zeigt: Deutsche Popmusik kann richtig was, wenn man sie lässt. Leider passiert das nur zu selten. Dieses albumgewordene Spektakel aus dem puren Leben, voller Gewalt, Zärtlichkeit, Liebe, Jugend und kritischer Selbstreflexion krönen hier und da die ironischen – auch live von Faber gerne gebrauchten – „I Like It Like That“-Zitate aus Pete Rodriguez‘ Latin-Hit, zuletzt prominent gesampelt von Cardi B. Faber liebt sein Leben. Verständlich.

Paul Dieler

Paul Dieler ist in der Bankenstadt Frankfurt am Main geboren, eine Hälfte seines Herzens schlägt für seine zweite Heimat Berlin. Er studiert Rechtswissenschaft, mag Bücher, Architektur, Konzerte, Kunst, Kultur, findet Musiktheorie zu mathematisch, schreibt aber gerne über Dinge, die ihn interessieren. Insbesondere für guten Punk, Hardcore, Rap, Indie und Alternative und alles, was irgendwie musikalisch wertvoll ist, hat er ein offenes Ohr.