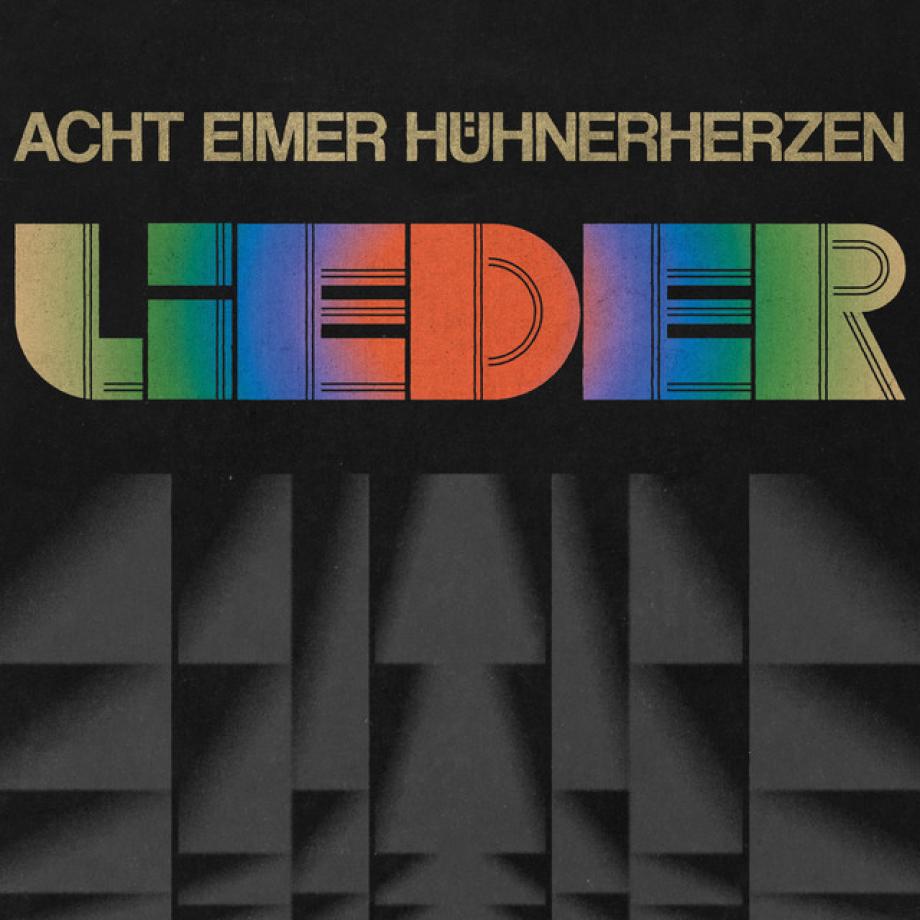

Acht Eimer Hühnerherzen und "Lieder": Punk ohne Schnickschnack

02.04.2025 | Frank Diedrichs

Aber die drei nun als typische Liedermachende zu bezeichnen, wäre vermessen. Dafür sind die Texte wieder einmal zu kryptisch, der Sound trotz halbakustischer Gitarren zu sehr Punk. Die vierzehn Songs spiegeln dennoch die Gesellschaft wider, nicht zwingend politisch, aber immer dem menschlichen Inneren auf der Spur. Laut Aussage der Band ist „Lieder“ eine Aneinanderreihung von Liedern, die keine konzeptionelle Grundlage haben. Zu unterschiedlich ist die Themenvielfalt, die zu sehr „von Brechungen, 180-Grad-Wendungen und Gegenläufigkeiten lebt“ (Promo-Info).

So beginnt das Album mit „Konny“, und überrascht sogleich damit, Juliane Werdings „Am Tag als Konny Kramer starb“ in die Gegenwart zu transportieren. „Wir lagen träumend im Gras“ öffnet aber nicht die Tür in die Welt der Drogen, greift aber eine neue Form der Sucht auf: das krampfhafte Festhalten von belanglosen Momenten per Smartphone. Aber bereits „Klaus“ gibt sich in seiner Gegenüberstellung des melancholischen Blicks zurück auf den „kleinen Klaus“ und die düsteren Aussichten, welch verlorene Seele der „große Klaus“ sein könnte, so gegensätzlich, dass mensch sich fragt, was mit Klaus passiert ist, ja, was mit einem selber passiert ist, dass wir alle „verlassene, entlassene, verlaufene, […] verlogene, betrogene, belogene und fälschlich abgebogene“ Menschen geworden sind. Wollen wir für dieses Leben ernsthaft Applaus?

„Ostkreuz“ steckt voller gefühlsarmer Nostalgie. Es schimmert eine Vergangenheit am Berliner Ostkreuz durch, mit schrägen Charakteren und einem Lebensraum, der aus fünf Jahreszeiten bestehen zu scheint: „Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Beton“. Die Tristesse des Winters kann demnach noch gesteigert werden. Und dann kommt „Dada“ daher, durchsetzt mit verdrehten Lebensweisheiten, die aus ihrer Vertrautheit herausgerissen wurden („Kommt Zeit, kommt Streit“). Mensch muss sich fragen, ob die Unmöglichkeit des Zusammenlebens nicht schon bittere Lebensrealität ist.

Selbstreflexion und die innere Einkehr mit dem Ziel mit sich selbst klarzukommen, indem mensch sich von seiner Umwelt zurückzieht, ist ein wichtiger Prozess, der gerade durch die Fokussierung auf Mental Health immer wichtiger wird. Acht Eimer Hühnerherzen ironisieren in „Jetzt nicht“ aber diesen Prozess, indem sie ihn so dermaßen überladen, dass Selbstreflexion in neuerlichen Stress ausartet. Wir „reflektieren, analysieren, sinnieren, lokalisieren, relativieren, verifizieren“, um letztlich etwas Unmögliches zu erreichen, wenn „ich […] mich für gestern nochmal neu vorbereiten möchte.“

„In Italien warst du schöner“ polarisiert die Unfähigkeit, Versprechen einzuhalten. Dem Alltag entflohen und mit Abstand fällt es leicht, sich einzureden, dass mensch sich verändern wird und sich Ziele setzt. Aber warum stirbt im Alltag die Umsetzung, warum wird aufgeschoben und warum setzt der Alltag den Menschen eine hässliche Fratze auf? Eine Antwort findet sich in den Lyrics leider nicht, die Hörenden bleiben allein mit ihren Fragen. Aber in „Durchlauferhitzer“ schimmert Hoffnung hervor. Mögen die Gedanken die Oberhand gewinnen, dass es nichts Schlimmeres als das eigene, triste Leben gibt, versichert uns Texterin Apokalypse Vega das Gegenteil, denn „immerhin bin ich keine Anwältin von einem Nazi aus Templin“. „Aktuell“ räumt sogleich mit der Mär auf, dass aus der Entfernung alles klarer erscheint, dies aber nicht der Fall ist, auch diese kann trüben. Das Gefühl von allem genervt zu sein, wie es in „Bescheid“ beschrieben wird, klingt vertraut, lässt aber auch einen faden Nachgeschmack zurück, denn durch die scheinbare Nichtigkeit der Aufzählungen („es ist zu hell, [..] zu schön, […] viel zu einfach“) stellt sich schön die Frage, ob die schlechte Laune von Menschen nicht eher eine innere Ursache hat und keine äußerlichen. Schlaflosigkeit oder auch Insomnie ist ein weit verbreitetes Krankheitsbild unserer Zeit. Diese Qualen der Nacht bilden den textlichen Fokus von „Nicht schlafen“, mündet aber in eine überraschende, erlösende Positivität, denn die „Königin der Nacht“ nutzt diese Schlaflosigkeit für das Schreiben neuer Lieder.

Selbstzweifel und innere Zerrissenheit, die Frage, ob Entscheidungen, die getroffen wurden, richtig sind, aber auch verpasste Entscheidungen thematisiert Apokalypse Vega in „Kann es sein, dass ich mich irr?“. Der Titel des Songs „Alles gut“ weist auf die höfliche Floskel hin, auf die mit der in den meisten Fällen ebenso belanglosen Frage, wie es jemandem geht, geantwortet wird. Aber Text zeigt aber genau das Gegenteil. Nichts ist gut, alles ist zerrissen, nicht rational erklärbar, steht ohne Zusammenhang im Raum, wie in den Zeilen „je mehr ich schlagen will, desto weniger trinke ich“. Vor dem Hintergrund ist „es gibt nichts gutes außer man lässt es“ vielleicht die Erkenntnis, Menschen nicht mit „Wie geht es dir?“-Floskel in die „Alles gut“-Ausflucht zu drängen.

Der stärkste Song des Albums ist der instrumental auf dezente Schlagzeugbegleitung reduzierte „Ode“. In diesem Spoken Word-Track spricht Apokalypse Vega allen Frauen ihre Bewunderung und Anerkennung aus, die in unserer „eigentlich“ fortschrittlichen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Beeindruckende Zeilen wie „ich bewundere Frauen, die sich dazu entschließen, Frauen zu sein oder gerne Frau sein wollen oder auch Frauen, die nicht mehr Frau sein möchten“ offenbaren eine feministische Stärke und tiefe Menschlichkeit, die in dieser Form noch nicht in die Welt getragen wurde. Mit „Nackt am Rand“ schließt das Album. Den Mut über den eigenen Tellerrand zu blicken und nicht oberflächlich den Rand der anderen zu betrachten, führt zur Öffnung der Gesellschaft, die sich in diesen Zeiten eher missversteht: „a denkt b kapiert c glaubt was nicht a meint was and'res b schreit c weint x kommt dazu a ist verletzt“. – Klingt ein wenig wie eine mathematische Gleichung, die nie aufgehen wird.

Nach vierzehn Tracks und 35 Minuten endet ein Album, dass viel Interpretationsspielraum bietet. Wie gewohnt werden die Lyrics getragen von der Stimme Apokalypse Vegas, die in den frühen Achtzigern Annette Humpe als Sängerin von Ideal durchaus hätte verdrängen können. Auch der Sound, der durch die halbakustische Gitarre deutlich reduzierter als bei „herkömmlichen“ Punkbands klingt, verströmt einen Hauch New Wave, der aber immer wieder von Verzerrungen verweht wird. Auch die Perkussionen und Drums sind nie aufdringlich. Manche Menschen mögen das Monotonie nennen, Acht Eimer Hühnerherzen nennen es „LoFi-Punkrock, brutalisierte Liedermacherei, Doomsday-Pop und halbakustischer Wandergitarren-Hardcore“. Eine passende Beschreibung, die zeigt, dass die Band ihren eigenen Weg geht.

Wertung

Acht Eimer Hühnerherzen zerlegen in ihrem neuen Album die menschliche Seele. Die Lyrics verbergen dabei häufig mehr als sie enthüllen, sind aber nie so kryptisch, als dass ich das Gefühl hätte, das Songwriting Apokalypse Vegas bringt mich geistig zum Scheitern. Die reduzierte Instrumentierung durch Verzicht auf vollelektrische Gitarren ist für eine Punkband ungewöhnlich, tut dem Genre insgesamt aber mit Sicherheit gut, denn roh ist nicht immer brachiale Gewalt, sondern roh bedeutet auch unbehandelt und ursprünglich. Diesen Sound ziehen sie jetzt schon den ersten Alben durch.

Frank Diedrichs

Frank lebt seit über zwanzig Jahren in der Mitte Niedersachsens und unterrichtet Kinder und Jugendliche an einer Oberschule. Nach seiner musikalischen Erstprägung durch die Toten Hosen und Abstürzenden Brieftauben erweiterte er seine Hörgewohnheiten: Folkpunk, Singer-/Songwriter, Blues, Deutschpunk, US-/UK-Punk. Dabei kommt von Johnny Cash über The Beatles und Pascow bis hin zu Marvin Gaye eine Menge Vielfalt aus den Boxen, am liebsten als Vinyl.