Elektronik der 60er, Liebe und Wahnsinn: Was Karlheinz Stockhausens „Hymnen“ über das Jahrzehnt der Hippies sagt

26.04.2021 | Jakob Uhlig

Wer schon mal irgendwas von Karlheinz Stockhausen gehört hat, der hat wahrscheinlich auf die ein oder andere Weise eine Vorstellung davon, was für ein radikaler, selbstinszenatorischer und leicht wahnsinniger Revoluzzer dieser Mann war. Geschichten und obskure Erinnerungen an den 2007 verstorbenen Komponisten gibt es so einige. Etwa damals, als er einem amerikanischen Journalisten exakt elf Minuten seiner wertvollen Zeit für ein Interview gewährte und auf die Eingangsfrage nicht mit geistreichen Gedanken, sondern nur mit einem maximal unproduktiven „No“ antwortete. 1998 behauptete Stockhausen in einem Interview mit dem Zeit-Magazin, er würde vom Planeten Sirius stammen. 1996 ließ der Komponist in Amsterdam als Teil eines neuen Stücks vier echte Helikopter in die Lüfte steigen, einer der vielleicht abgedrehtesten Stunts der Musikgeschichte. Und 2001, nur fünf Tage nach den Anschlägen auf das World Trade Center, bezeichnete Stockhausen die Ereignisse von 9/11 als „das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat“.

Es sind solche Aussagen, Aktionen und Skandale, die Stockhausen heute das Image des größenwahnsinnigen Avantgardisten verleihen. Der war er zweifellos, aber interessanterweise wird die Musik des Komponisten in dieser späten Zeit seines Lebens, in der vor allem außermusikalische Stunts sein Bild pflegen, vergleichsweise eher zugänglicher. Stockhausen hatte im Vergleich zu seiner Frühphase als junger Künstler einen plötzlichen Wandel in seiner Musik hingelegt und sah sich als Fortsetzung einer Tradition großer Komponisten wie Bach oder Beethoven. Klar, wer unvorbereitet ein Werk wie „Michaels Reise um die Erde“ hört, kann sich teilweise noch immer fragen, wer sich derartige Klänge eigentlich freiwillig antun würde. Vergleicht man dieses Beispiel allerdings etwa mit dem, was Stockhausen in den 60ern abzog, wird man das chaotisch wirkende Orchester in dieser Opernszene geradezu als Segen empfinden.

Damals wollte Stockhausen nämlich klar als kompromissloser Modernist, als brachialer Überspitzer sämtlicher aktueller musikalischer Tendenzen wahrgenommen werden. So wird er zu Beginn seiner Karriere nicht nur Vorreiter des sogenannten „Serialismus‘“, der meist höchst unbequem klingt und geradezu mathematisch konzipiert ist, sondern auch der elektronischen Musik. Die klingt damals – das ist aufgrund der gegebenen technischen Möglichkeiten nicht sonderlich verwunderlich – noch völlig anders als heute und hat zudem den wohl größtmöglich denkbaren Imagewandel durchlaufen. Werden heute bei quasi sämtlichen Formen von elektronischer Musik Rockpuristen wach und lamentieren, man müsse ja nur ein talentloser Leertastendrücker sein, um so etwas zu schaffen, war die elektronische Musik in den 60ern – wohl auch wegen ihrer viel komplizierteren Umsetzbarkeit – klar das Produkt der Revolutionäre.

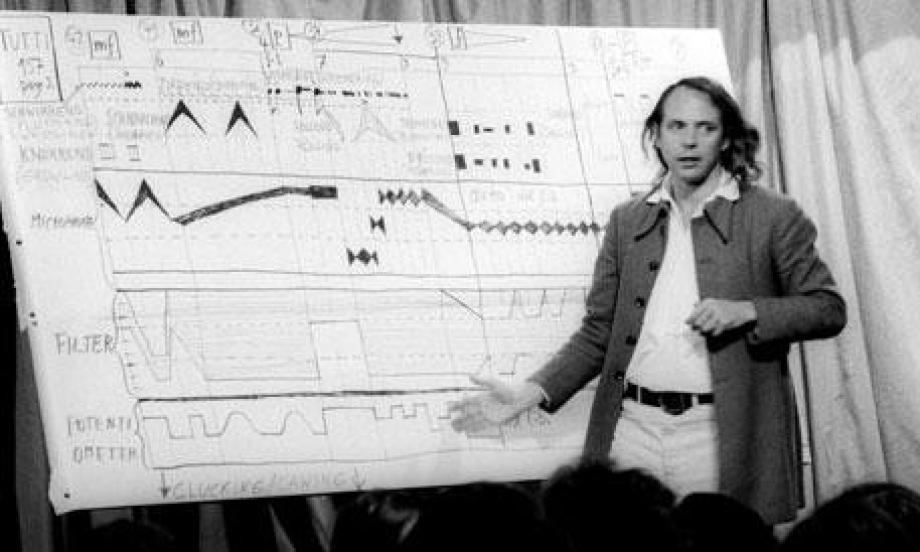

Einen großen Anteil an der Entwicklung früher elektronischer Musik zu dieser Zeit hatte das vom WDR betriebene Studio für elektronische Musik in Köln, zu dessen Leiter Stockhausen 1963 ernannt wurde. Die Bestandteile dieser Institution lassen sich heute nur noch im Keller des Senders begutachten, geben aber einen faszinierenden Einblick darüber, wie man damals mit Elektronik arbeitete. Was heute alles mit einem einzigen Laptop umsetzbar ist, war früher ein großes Sammelsurium an verschiedenen futuristisch-klobigen Geräten. Die Komponisten betraten in diesem Studio ganz neues Terrain und erzeugten eine Vielzahl obskur klingender Werke, die heute wohl nur noch bei ganz harten Nerds Anklang finden. Setzte man im Studio anfangs vor allem noch auf die bloße Erzeugung rein elektronischer Klänge durch zum Beispiel Sinuswellengeneratoren, begannen die Komponisten und insbesondere Stockhausen auch bald, Klänge aus der natürlichen Welt einzubauen. Im Grunde war das die Geburtsstunde des Samplings, das heute für viele Arten von Musik so wichtig ist. Was man sich heute kaum noch vorstellen kann: Damals konnte man nicht einfach Aufnahmen als Datei in sein Schnittprogramm ziehen, sondern musste ganz real und physisch schneiden. Aus Tonbändern extrahierten die Komponisten so die Stellen, die für sie relevant waren, und brachten sie mit anderen Aufnahmen zusammen, in dem sie sie hintereinander schnitten und neu arrangierten.

Eines der bahnbrechendsten Erzeugnisse dieser Sampling-Technik hat Stockhausen in den 60ern selbst geschaffen. Über die zweite Hälfte des Jahrzehnts realisiert der Komponist das Werk „Hymnen“, eine knapp zweistündige Komposition, die etwa 40 Nationalhymnen verzerrt, modifiziert und abgewandelt miteinander vereint. Dem Komponisten geht es bei der Wahl der Stücke gerade darum, dass diese aufgrund ihrer Funktion zu den bekanntesten der Welt zählen. Denn wenn man das Material schon kennt, sind die einzelnen Hymnen selbst nicht mehr entscheidend, sondern die Art und Weise, wie sie neu arrangiert wurden – so sagt es der Komponist selbst. Stockhausen ging es hier also auch um die Demonstration seiner technischen Möglichkeiten. Das klangliche Ergebnis wiederum gehört trotz dem Element der eigentlich auf Wohlklang ausgelegten Nationalhymnen zu den vielleicht sperrigsten Erzeugnissen, die die Musikgeschichte je gehört hat. Eine abstrakte, undefinierbare Geräuschkulisse überlagert oft den Klang der Samples, die Lautstärke steigt und fällt teilweise urplötzlich und bisweilen ist das Ursprungsmaterial inmitten all der Verzerrung und Verwirrung wirklich nur noch in Ansätzen zu erkennen. Da kann sich manch einer schon nach der oben gezeigten Opernkomposition sehnen, in der man wenigstens mal wieder den vertrauten Klang einer Trompete hören kann.

Aller Sperrigkeit zum Trotz ist „Hymnen“ aber kurioserweise ein Werk, das sich verdammt gut als geistiges Erzeugnis der 60er auslegen lässt. Ob vom Komponisten beabsichtigt oder nicht – ein Stück, das Nationalhymnen aller Welt zu einem großen Ganzen vereint, scheint geradezu in den weltvereinenden Spirit der 68er-Bewegung zu stehen. Ob der Komponist dies von Anfang an im Sinn hatte, lässt sich schlecht mit Sicherheit sagen. Dass Stockhausen diese Interpretation gefiel, ist aber belegt. Bei der New Yorker Uraufführung sagt er so zum Beispiel in gewohnt hochtrabender Manier: „Amerika, Land der Flüchtlinge, der Vertriebenen, der Zusammengewürfelten: Ich habe dir diese Musik auf den Leib geschrieben. Du könntest ein Modell für die ganze Welt werden, wenn du so lebtest, wie diese Musik ankündigt.“ Es ist ein wenig verrückt: In der geselligen Magie Woodstocks wären die gruseligen Laute Stockhausens völlig undenkbar gewesen, und doch hat der Komponist mit der Vereinigung von zahlreichen Nationalwerken die eine Hymne geschaffen, die den Geist einer weltweiten Gemeinschaft auszudrücken vermochte. Nur inbrünstig singen wird sie wohl eher keiner.

Karlheinz Stockhausen war ein Wahnsinniger, ein Künstler, der mit allem brechen wollte und dann doch irgendwie den Zeitgeist traf. Vielleicht ist es durch dieses Sammelsurium an Gegensätzen und Überspitzungen zu erklären, dass Stockhausen in den 60ern dann doch irgendwie zur Pop-Ikone wird – obwohl die Faszination für ihn als Charakter bei vielen vielleicht größer war als die für seine tatsächliche Musik. 1967 wird Stockhausen auf dem Cover von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von den Beatles verewigt. Seine Musik inspiriert zur selben Zeit auch eine popkulturelle Bewegung, die ganz anders klingt, aber ebenso umstürzend sein wollte. In den 60ern studieren unter anderem Irmin Schmidt und Holger Czukay bei Stockhausen. Beide gründen 1968 gemeinsam die Band Can, die zum Wegbereiter des Krautrocks wird. Die Gruppe unterscheidet sich von anderen Rockacts der Zeit vor allem auch dadurch, dass sie elektronische Verarbeitung miteinbezieht und collagenartig denkt, wie Stockhausen es auch auf „Hymnen“ tat. Das Ergebnis ist ein neuer Avantgardismus in der Popkultur, der aber gleichzeitig durch seinen Hang zum stetigen Rhythmus und seinen manisch wiederholendem Duktus Punkbands wie die Buzzcocks inspiriert. Das all dies auf der Grundlage eines knallharten Neudenkers geschieht, dessen Musik wirklich wenig offenherzig klingt, lässt sich da nur noch erahnen. Aber wahrscheinlich ist es genau die Mitte aus Genie und Wahnsinn, die Stockhausen auch heute noch eine eingeschworene Jüngerschaft beschert. Vielleicht heckt er ja gerade in den Sphären des Planeten Sirius‘ schon die nächste Verrücktheit aus.

Jakob Uhlig

Jakob kommt aus dem hohen Norden und studiert zur Zeit historische Musikwissenschaft. Bei Album der Woche ist er, neben seiner Tätigkeit als Schreiberling, auch für die Qualitätskontrolle zuständig. Musikalisch liebt er alles von Wiener Klassik bis Deathcore, seine musikalische Heimat wird aber immer die Rockmusik in all ihren Facetten bleiben.