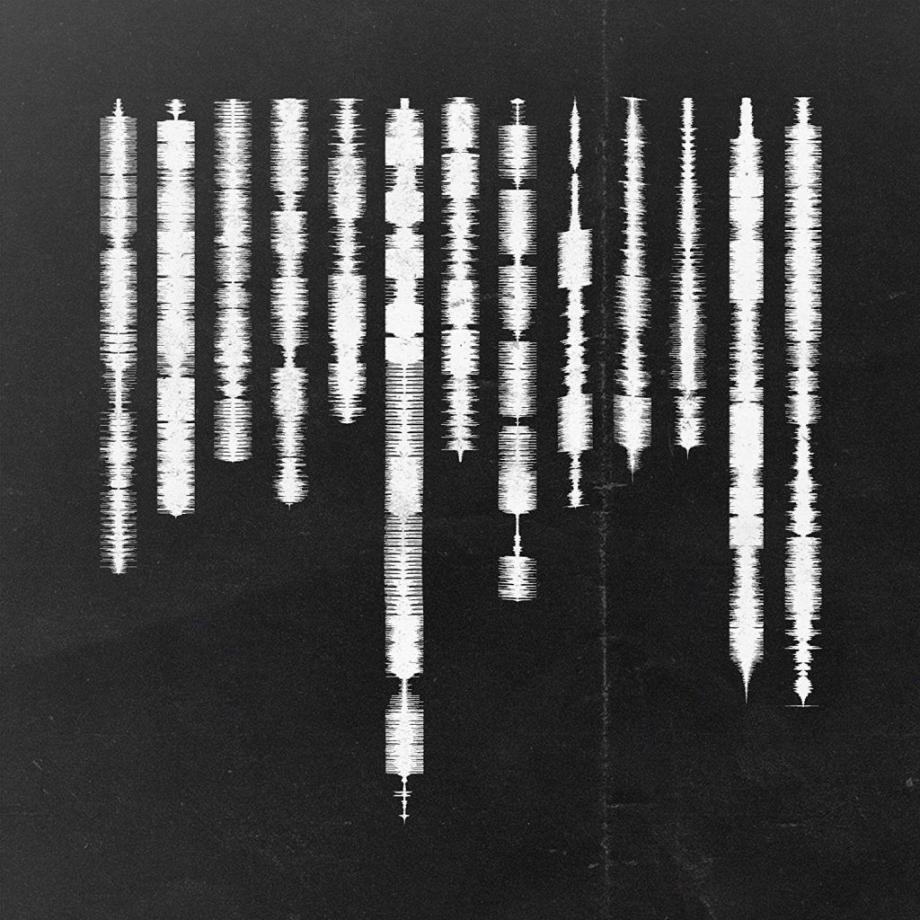

Tua und sein selbstbetiteltes Album: Grauer Samt

18.03.2019 | Felix ten Thoren

Nicht, dass Tua damals keine Stoff für formidablen Straßenrap gehabt hätte, im Gegenteil. „Grau“ allerdings zeichnete ein zutiefst persönliches Bild von Depression, Exzess und Selbstzweifel; musikalisch umrahmt von einer ebenso ungewohnten Kombinationen aus düsteren Beats, Pop-Allüren und Drum'n'Bass-Zitaten. Tua bewies als Einer der Ersten, dass gefühlvoller Rap auf Deutsch weder kitschig noch peinlich sein muss und öffnete damit indirekt auch Genre-Grenzgängern wie Casper die Türen, der „Grau“ via Twitter jüngst zum besten Deutschrap-Album aller Zeiten gekürt hatte. Im Gegensatz zu dem Bielefelder blieb Tua aber immer ein Phänomen der HipHop-Szene, auch wenn sich seine Musik mit den Jahren immer weiter davon entfernte. Allein als Produzent und Rapper der Spaßkombo Die Orsons gelangte er zu einer gewissen Bekanntheit, sein solistisches Schaffen blieb aber immer unter dem Radar eines größeren Publikums.

Nun erscheint mit dem selbstbetitelten Album nach zehn Jahren (!) der lang erwartete Nachfolger zu „Grau“. Der Titel hätte an dieser Stelle nicht besser gewählt werden können, denn „Tua“ bildet tatsächlich einen vollständigen musikalischen Abzug des Künstlers und seines Schaffens. Interessant aber ist, wie jener diesen auch in einen einzigen Track zu integrieren weiß. „Vorstadt“ heißt dieser Opener, der äußerlich eine klassische Origin-Story erzählt, wie man sie bei vielen Rappern findet – Hochhaus-Romantik, harte Jugend, man kennt‘s. Bei genauerer Betrachtung aber zerfällt der Track fast unmerklich in drei unterschiedliche Abschnitte, die je eine von Tuas musikalischen Phasen repräsentieren; beginnend bei seinen BoomBap-Anfängen über Dipset bis.... Ja, bis wohin eigentlich?

Der aktuelle Sound hat sich vollends von jeglichen Restriktionen losgerissen. Keine Zusammenstellung „gepickter“ Beats, sondern ein selbstproduziertes und zutiefst individuelles Stil-Multiversum, dass sich über sämtliche Genres erspannt. Mit „Wem mach ich was vor“ oder „Dana“ gibt es sogar ein paar dezidierte Pop-Songs, die zunächst auch die übliche (und durch jahrelange Giesinger-Beschallung antrainierte) Abwehrreaktion hervorrufen: Der Puls steigt, die Halsschlagader tritt hervor und der Zeigefinger levitiert über dem Skip-Button wie ein Damoklesschwert. Aber irgendetwas ist anders. Es gibt ihn nämlich doch: guten Pop, eingängigen Pop, nicht leblosen Pop.

Schlicht genial sind hingegen die Mini-Konzepte, die „Tua“ durchziehen. Die Dreiteiligkeit des Openers findet sich auch im gesamten Aufbau des Albums, in einzelnen Songs und in Kombinationen von Ortsnamen und Themen, die wiederum als Metaphern für Lebenssituationen fungieren. Manche Tracks sind zudem aufeinander gepaart; so steht der rücksichtslose Eskapismus von „FFWD“ im Kontrast zu der reflektierten Resignation in „Gloria“. Und dann ist da noch „Vater“. Ohne irgendetwas vorweg nehmen zu wollen: „Vater“ ist einer der emotional berührendsten Songs des Jahres. Schmerzhaft direkt, pragmatisch statt pathetisch. Die integrierten Feldaufnahmen von Beatmungsgerät und Herzfrequenzmesser geben einem schließlich den Rest.

Nach so einem Track ist eigentlich es fast unmöglich, normal weiterzumachen. So ganz will das auch nicht gelingen. Zwar gönnt Tua seinen Hörern ein bisschen Verarbeitungszeit und bereitet langsam auf den helleren, dritten Teil des Albums vor; dort verliert er sich allerdings ein wenig im etwas schwächeren „Bedingungslos“. Der musikalische Abschluss samt Akustikgitarre passt hingegen wieder sehr gut, auch als positives Gegenstück zu „Vater“.

Wie soll man so ein Album nun bewerten? Einerseits schafft Tua die Verschmelzung von progressiven HipHop und Pop, wie sie in den USA schon fest etabliert ist; anderseits werden sich genau an diesem Punkt die Geister scheiden. So lässt sich Tua wohl nur an seiner eigenen Richtmarke messen – dem Album, mit dem alles anfing. Diesbezüglich sei gesagt: „Tua“ ist ein würdiger Nachfolger von „Grau“. Und vielleicht ermöglicht es ihm auch endlich selbst durch die Türen zu treten, die er vor zehn Jahren aufstieß. Es ist ihm nur zu wünschen.

Wertung

Mein 16-jähriges Ich hätte mich dafür getötet, ein Album mit derart vielen radiotauglichen Songs zu mögen. Der entscheidende Unterschied: Tuas Pop-Ambitionen funktionieren sowohl als leichte Einzelstücke als auch im Kontext eines komplexen und genrelosen Gesamtkonzepts. „Grau“ hat Deutschrap verändert – „Tua“ mein Verhältnis zu dieser Art von Musik.

Felix ten Thoren

Felix widmet sein Studium der historischen und systematischen Musikwissenschaft in Hamburg. Er wurde mit HipHop sozialisiert, findet aber auch Gefallen an diversen Stilrichtungen von Blues bis Hardcore.